《霓虹灯下的哨兵》剧照。

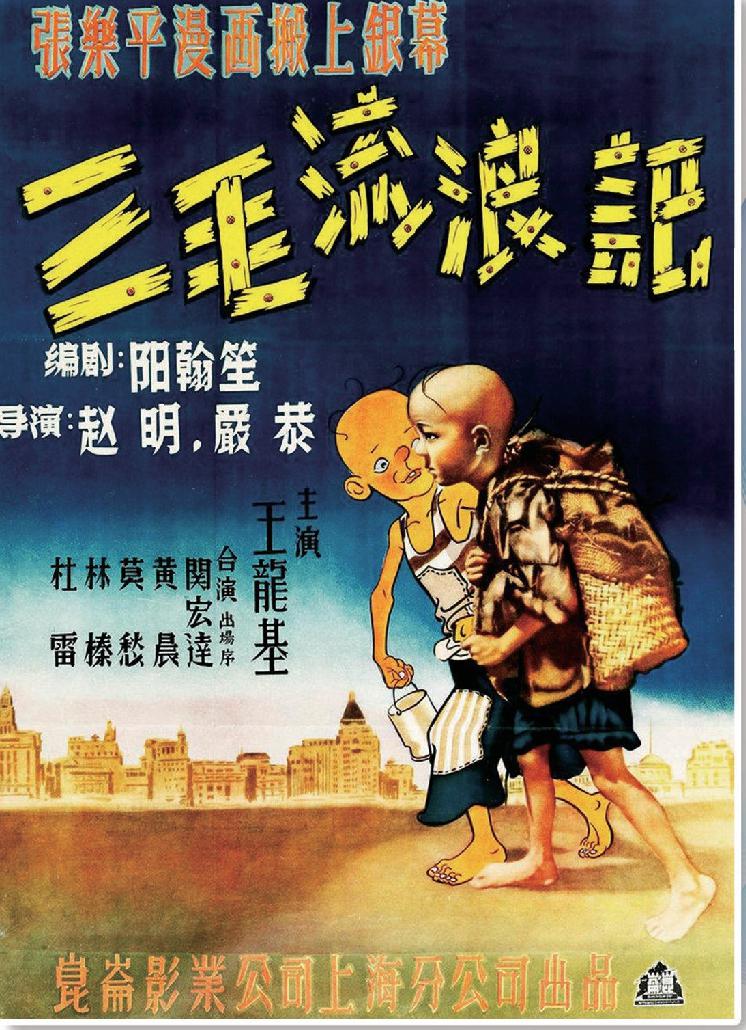

《三毛流浪记》海报。

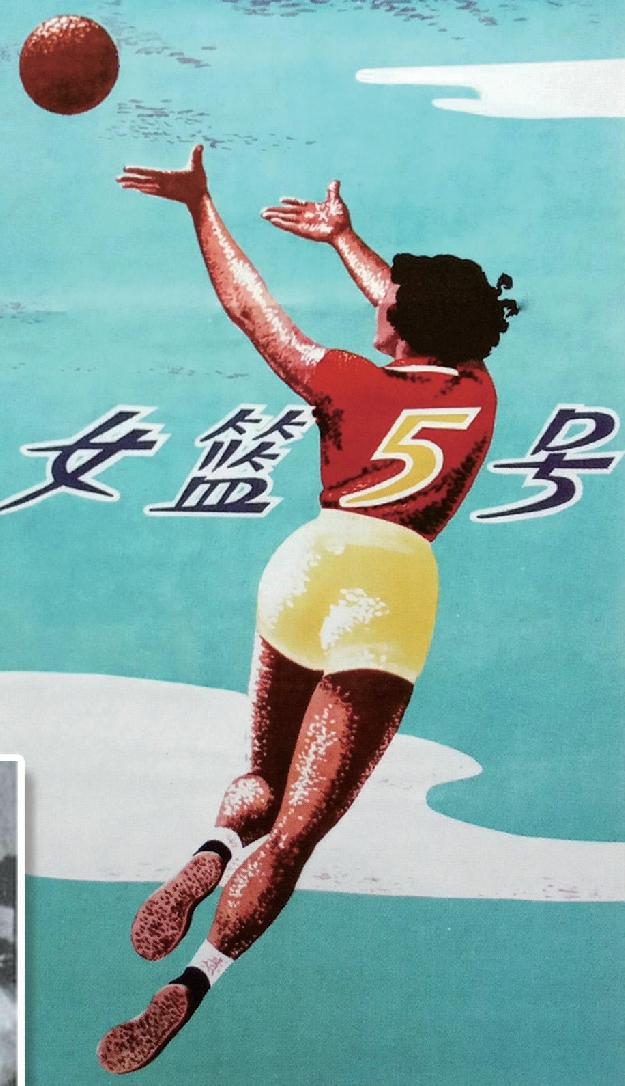

《女篮5号》海报。

《乌鸦与麻雀》剧照。

在本届上海国际电影节中,“城市·光影:庆祝新中国成立75周年、庆祝上海解放75周年”展映单元,选择了数部以上海的城市与人为表现对象的影片,纵向展示了这座城市在新中国的风华与风情,以影像为人民大众在历史变迁中的精神面貌著书立传。

在这一系列影片中,《三毛流浪记》和《乌鸦与麻雀》均在制作过程中跨越了新旧中国,不经意间实现了划时代的历史际遇。

《三毛流浪记》改编自张乐平同名漫画,讲述流浪儿在旧社会令人啼笑皆非的种种遭遇。剧组于1948年建组后,因作品强烈的社会讽喻和反抗精神而屡遭当局干涉,直到1949年5月上海解放后才彻底完工,并于开国大典后上映,成为新中国第一部公映的国产影片。

《乌鸦与麻雀》也有着相似的命运。该片由剧作家陈白尘执笔,用市井喜剧的形式针砭时弊,因而也遭到极大阻碍。剧组拍摄时甚至不得不套拍了另一版影片来作掩护,还要将真正版本的胶片藏匿在吊灯上来躲避搜查。新中国成立后,《乌鸦与麻雀》恢复拍摄,于1950年上映,1957年被文化部评为“1949—1955年优秀影片奖”一等奖。

以《三毛流浪记》和《乌鸦与麻雀》为起点,新中国成立后的上海影人创作了多部取材上海城市生活、体现新旧社会鲜明对比的电影。例如1950年的反特影片《人民的巨掌》,1951年的表现工人运动的《团结起来到明天》、以小家庭折射大时代的《我们夫妇之间》及《夫妇进行曲》,1956年的《为了和平》讲述了学界的革命义举,1957年的《不夜城》则取材民族工商业的转变,1958年的《女篮5号》是新中国第一部体育题材彩色故事片,1959年有反映妇女解放的《万紫千红总是春》、反映 船厂工人解 放的《黄浦江故 事》,1962年的《魔术师的奇遇》用精巧的特技和美观的画面讲述小家庭的悲欢离合,1964年的《霓虹灯下的哨兵》歌颂廉洁自律的“八连精神”、警示新情况下的新问题,等等。

这一批电影工作者亲历了新旧社会,对“没有共产党就没有新中国”有着最深切的体会,在开天辟地的年代,立足社会主义文化和城市文化,热情讴歌新人、新事、新气象。在中华人民共和国成立75周年和上海解放75周年之际,以其为代表的新中国成立初期上海拍摄的都市题材影片,在国族历史、城市文化、社会发展、电影艺术等层面留下了宝贵的影像档案,让当代观众能够透过久远的声与画,重温那段万象更新的燃情岁月。

人民之城

在《三毛流浪记》中,旧上海街头对于身无分文的三毛来说,像是一个充满挫败感的丛林世界。他眼馋地对着买不起的食物想入非非,可是连找一份营生都得和其他流浪儿争抢,或者加入帮会作恶。《不夜城》的开头,用绚烂的霓虹将1930年代上海的夜景装点得光怪陆离,但这份热闹并不属于贫苦劳工,他们在物价飞涨、药品奇缺的困境中苦苦挣扎。以上海为题材的影片,必要展现城市的华美与富庶,但只有在新中国成立后,城市的美好才能真正实现人民共建、人民共享。

《三毛流浪记》和《不夜城》中都出现过对公共空间重复表现但今非昔比的段落。旧社会的儿童节庆典仅对上流人士的子女开放,三毛听信了广播中宣扬的“博爱”,想要加入街头的队伍,却遭到嫌恶的驱逐。解放后,上海街道成为红色的海洋,三毛和其他流浪儿一道在街上跳舞,城市的公共空间不再是少数人的专用,而真正地实现了同乐、同享。《不夜城》的结尾,民族工商业完成公私合营,夜景霓虹依旧闪烁,宣告着全新的生产关系和社会关系,却不再像片头的夜景那样令人联想到光鲜之下的阴影,而显得踌躇满志、期望满怀。

此外,《我们夫妇之间》的最初和最后的镜头,都是赵丹和蒋天流饰演的夫妇身着军人服饰,牵着幼子的手,漫步在整洁干净的城市街道上,以这种平静闲适,含蓄地体现在新考验下历久弥坚的革命伴侣情感。《魔术师的奇遇》中,借流亡海外二十余年的魔术师陆幻奇(陈强饰)的视点,在火车站、公交车、公安局、电影厂、广场、杂技团、公园等场所,展现了新中国上海城市焕然一新的面貌和公正有爱的氛围。《女篮5号》中的篮球场,在旧社会给篮球运动员田振华(刘琼饰)留下的是屈辱与遗憾,解放后发展社会主义体育事业,新社会的篮球场成为他实现理想、为国争光的新阵地。

除了公共空间,私人空间居住条件的新旧对比亦是差异明显,体现出上海人民生产方式和生活方式翻天覆地的变化。

《乌鸦与麻雀》剧情中的主要矛盾发生在一栋石库门里,以此处为核心,根据人物群像展开辐射延伸。楼虽小却能见乾坤,人物对空间和光照的占有,直接对应着各自的身份阶层。“乌鸦”——汉奸侯义伯和他的姨太太——独享宽敞明亮的二楼房间,“麻雀”——小商贩一家、教师一家、报馆校对等普通百姓——只能蜗居在逼仄杂乱的一楼或亭子间。“麻雀”们想要商量对策捍卫自己的合理权益,只能提心吊胆地挤在厨房里。更讽刺的是,这栋房子原本属于报馆校对孔有文,侯义伯强行霸占后,不但要赶走原主,还打算变卖房子携款潜逃,剧情的这处隐喻同样引发人无尽的联想。影片结尾,当租客们团结一致反对侯义伯时,影片利用楼梯空间将压迫与反抗视觉化,形成了“家国同构”的象征之义。

如果说《乌鸦与麻雀》的结尾是捷报忽传、曙光乍现,那么在《不夜城》《万紫千红总是春》《女篮5号》中,则展现了新社会中人民良好的居住环境和生活状态。《不夜城》中,上海解放前的工人家徒四壁,室内拥挤阴暗;解放后,城市在党的领导下有序恢复生产,兴建工人新村和托儿所,工人们住进敞亮开阔的楼房,精神奕奕地开展建设。《万紫千红总是春》着重展现了女性拥抱新社会和新生活的过程,塑造了上海女性朴素、能干而不失生活情趣的特质。张瑞芳、沙莉、汪漪饰演的女性,总是将住所收拾得干净利索且富有装饰美,在全新的社会环境和私人环境中,寻求自身作为一个独立的人的价值所在。《女篮5号》中,旧社会的篮球队员宿舍设在一处阁楼上,狭窄得宛如卧铺车厢;新社会的女篮队员宿舍洁净优美,衬托出年轻女运动员们爽朗明快的精气神。

英雄之城

伫立在苏州河与黄浦江交汇处的上海市人民英雄纪念塔上,镌刻有这样的碑文:“伟大的人民解放战争中,在上海牺牲的人民英雄们永垂不朽!伟大的五四运动以来英勇的人民革命斗争中,在上海殉难的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一八四〇年鸦片战争以来,为了反对内外敌人,争取民族独立解放,争取人民自由幸福,在上海历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”上海是中国共产党的诞生之地,具有深厚的革命历史传统,可谓“红色之源”。不畏强暴、争取民族独立和人民解放,是上海城市精神中携带的英雄基因。

《三毛流浪记》中,三毛在旧社会身如浮萍,但始终坚守着正直不阿的品格。就算是饥寒交迫,他也从未选择走入歧途,而是坚持自食其力,执着地尝试着捡烟头、推洋车、卖报纸等不同的谋生方式。被其他流浪儿抱团欺凌时,三毛毫不服软,强硬地与他们争斗。被迫沦为小偷同伙,三毛还故作不经意地归还被偷的治病钱,自己却惨遭痛殴。三毛在旧社会险恶的环境里坚持自己的是非观和价值判断,这还表现在他拒绝同流合污,宁可独善其身。帮派流氓要培养他做小偷,富人收养他当装腔作势的小少爷,均遭到了他的逃离。三毛不愿因为权势或金钱而被某个恶势力“收编”,不愿违背自己的本心,体现出强烈的自觉性和主体性,在一个居无定所的流浪儿身上,竟能窥见“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的理想品质。

《乌鸦与麻雀》中,除了租客们在侯义伯的压迫中奋起反抗,轰轰烈烈的学生运动也为市井故事渲染了一层壮怀激烈的时代底色,从另一个角度揭示时代的大势所趋。

同样表现爱国知识分子的影片《为了和平》,该片的时间跨度,囊括了太平洋战争爆发到新中国建设时期的十数年,歌颂了进步师生的奋勇抗争与无私奉献。

表现工人英雄形象的影片有《黄浦江故事》《人民的巨掌》和《团结起来到明天》。

《黄浦江故事》以黄浦江畔的船厂为视点,讲述了上海20世纪上半叶漫长而艰难的革命历程。魏鹤龄饰演的第一代船工常信根,亲历了不同年代和不同侵略者的欺压,是千万个不平则鸣的工人的缩影。张伐饰演的第二代船工常桂山,参与了惊心动魄的隐蔽战线,面对的处境更加凶险,斗争方式也更加成熟、有序。沉默而奔腾的黄浦江,见证造船工人的苦难史与革命史,融城市命脉于国家主权的母题。

《人民的巨掌》表现了中华人民共和国成立前工人遭遇的残酷镇压,尖锐的阶级矛盾在新社会以更为隐蔽的面目沉渣泛起,破坏了新中国的经济建设,工会和工人及时排查了混入内部的特务分子,配合公安机关,阻止事态进一步加重,可见当时“镇反运动”之严峻和紧要。

《团结起来到明天》展现了解放前进步力量对工人的组织和培养。这部影片是白杨在新中国成立后出演的第一部影片,为了演好进步女工人的角色,白杨深入纺织厂体验生活,用她朴实无华而又蕴藏了巨大能量的表演,出色地塑造了坚毅、果决的上海工人领袖彭阿妹。

表现解放军英雄形象的影片有《霓虹灯下的哨兵》。这部电影与1959年八一电影制片厂的《战上海》形成了时空上的接续,两部影片主要时间分别发生在上海解放前和解放后,人民军队面临的战斗形式虽不相同,但同是关乎生死存亡。

《战上海》中的华东野战军骁勇善战、势如破竹,与城内的工农群众紧密配合,让上海回到了人民的怀抱。正如《战上海》的台词所言,“这座英雄的城市,近百年来忍受了多少苦难和屈辱,今天终于摆脱了奴隶的枷锁,站起来了。”

《霓虹灯下的哨兵》中的“南京路上好八连”,在新的岗位上抵抗住了“香风”的熏染,他们对底线和廉洁的坚守,至今仍有重大教育意义。毛泽东主席曾作《杂言诗·八连颂》,高度赞扬八连“拒腐蚀,永不沾”的坚定信念,以及“上参天,傲霜雪”的大无畏英雄气概。

电影之城

本届上海国际电影节主题为“电影之城”,其中一个寓意便在于上海是中国电影的发祥地。中国电影的草创阶段和发展阶段,上海都是全国电影生产的中心地区。新中国成立后,在党的领导下,上海电影在全新的创作理念和创作条件中,焕发出勃勃生机。上海影人也用全新的观念与手法,创造城市的电影、电影的城市,诠释“电影之城”的新内涵。

黄浦江、苏州河、外滩建筑群、外白渡桥、南京路、上海大厦、国际饭店、大世界……这些上海传统的城市地标,几乎在每一部讲述上海故事的影视作品中都能得见。

《三毛流浪记》中,三毛在上海大厦前反抗过帮会小头目,在四川路桥上推过车。《乌鸦与麻雀》中,清晨6点海关大楼的大钟准点报时,小广播夫妇冒雨排队、彻夜未眠,等着将所有身家押在“轧金子”上。《不夜城》中,民族企业家张伯韩在沙逊大厦顶楼将城市尽收眼底,抉择着个人和企业的未来。《团结起来到明天》中,群情激愤的工人聚集在外滩,在民族危亡的关头奔走呼号。进入新社会,摩天大楼与人文地标旧景如故,公共设施与生活环境“换了人间”。《魔术师的奇遇》中,从宽敞整洁的火车车厢开始,一路展现了上海的新风貌与新气象——西郊公园、闵行百货商店、老闵行32路、人民广场、茂名路、中苏友好大厦、老北站、陈毅广场……对于阔别上海20年的陆幻奇来说,美丽祥和的上海熟悉又陌生,新旧对比尽在不言中。

值得一提的是,《为了和平》中丁孟辉(白杨饰)作演讲的大会,在原中苏友好大厦、也就是现在的上海展览中心取景,影片详细地呈现了建筑外观、庭院、喷泉、中央大厅等处;而今天的上海展览中心,一直在承办多项上海国际电影节的展览、展会项目。当我们通过《为了和平》的影像看到1950年代的上海展览中心内外部样貌时,历史与当下、影像与现实,正在这座传奇的电影之城中交相辉映。

( 罗馨儿 作者为戏剧与影视学博士、上海戏剧学院电影学院讲师)